Discutir tecnologia é sempre relevante, especialmente considerando que sua chegada nem sempre é plenamente compreendida de imediato. A adoção de novas tecnologias impõe uma série de desafios que exigem atenção constante, sensibilidade para perceber movimentos emergentes e capacidade de modelar estratégias que traduzam esses avanços em valor real para as organizações. É neste contexto que proponho uma reflexão estruturada, com base no conteúdo preparado para este estudo, visando contribuir com perspectivas práticas e conceituais.

É inegável que a tecnologia já está profundamente integrada ao nosso cotidiano. Dispositivos como smartphones, sistemas de GPS e outras tantas soluções digitais se tornaram parte natural de nossa rotina. No entanto, a Inteligência Artificial (IA) representa um ponto de inflexão específico e muitas vezes mal compreendido, sendo comumente confundida com tecnologias já tradicionais de forma geral.

Quando nos referimos, de fato, à IA e especialmente ao avanço recente das IAs generativas, como no caso da popularização do ChatGPT, percebemos que, em um intervalo de tempo extremamente curto, houve uma evolução exponencial no acesso e no uso dessa tecnologia. Essa transformação demanda análise crítica e adaptação estratégica, tanto no nível individual quanto organizacional.

Esse avanço ocorreu em um intervalo de tempo surpreendentemente curto, praticamente em um período de dois anos, iniciado com o surgimento das interfaces generativas de IA, como o ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok, entre outras.

Nesse período, testemunhamos uma verdadeira corrida tecnológica por parte das organizações, marcada por um boom de inovações que caracterizam uma autêntica revolução digital. Trata-se de um fenômeno que, por sua magnitude e impacto, exige estudo aprofundado e reflexão crítica.

Movimentos dessa natureza não representam o fim de paradigmas anteriores, mas sim uma reconfiguração significativa de como interagimos com o conhecimento, com a tecnologia e com o próprio trabalho. O primeiro passo, portanto, é reconhecê-los como catalisadores de mudança e ressignificar nossas formas de atuação à luz dessas transformações.

O objetivo desta reflexão é justamente entender essa dinâmica, desmistificar concepções equivocadas e propor abordagens objetivas e pragmáticas para a adoção e o uso consciente da Inteligência Artificial. Afinal, a IA deve ser compreendida não apenas como um fenômeno tecnológico, mas, sobretudo, como uma ferramenta poderosa, acessível e em rápida evolução.

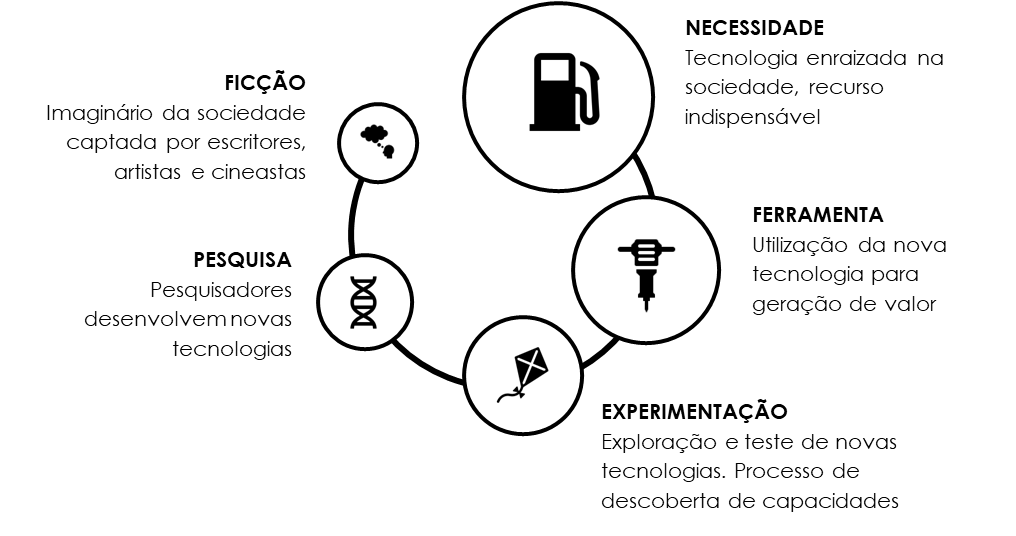

Para contextualizar esta reflexão, proponho um roteiro conciso que descreve o ciclo típico de surgimento e consolidação de novas tecnologias. Esse percurso tem início no imaginário coletivo, frequentemente expressado na ficção e nas artes, evolui para o campo da pesquisa científica, passa por uma fase de experimentação e, posteriormente, consolida-se no uso prático da tecnologia como ferramenta. Com o tempo, sua aplicação se torna tão integrada ao cotidiano que ela deixa de ser opcional e passa a ser percebida como indispensável.

Curiosamente, esse processo muitas vezes se inicia no campo da ficção. O imaginário popular, expressado por meio de filmes, literatura e outras formas artísticas, frequentemente antecipa ou inspira desenvolvimentos científicos. É comum vermos, no cinema, robôs interagindo com seres humanos com naturalidade, algo que hoje já não causa tanto espanto como ocorria nas primeiras exibições de obras como Star Wars. No entanto, no cotidiano, a presença física de robôs ainda está longe de ser uma realidade disseminada.

Esse fenômeno revela como a sociedade, por meio da ficção, lança desafios para a ciência e para os pesquisadores. O desejo coletivo por novas capacidades como videoconferências, veículos autônomos ou assistentes inteligentes emerge inicialmente no plano simbólico e, a partir daí, influencia a agenda da pesquisa e da inovação tecnológica.

Um exemplo clássico desse fenômeno é o desenho animado Os Jetsons, no qual cenas com videochamadas ilustravam, já na década de 1960, o anseio por formas de comunicação remota. Na época, esse recurso parecia distante e futurista; hoje, é uma realidade cotidiana, incorporada de forma natural à vida pessoal e profissional. O mesmo pode ser dito sobre os veículos voadores, uma ideia que parecia fantasiosa, mas que já está em fase de prototipagem e testes em grandes centros de robótica, especialmente na China. Apesar dos desafios regulatórios e de infraestrutura urbana, trata-se de um exemplo concreto de como a ficção antecipa possibilidades tecnológicas.

Esse papel antecipador do cinema, da literatura e das artes, de modo geral, é notável. Tais expressões culturais não apenas refletem os desejos da sociedade, como também servem como provocação e inspiração para a comunidade científica. Muitas vezes, são os artistas e visionários que, intuitivamente, lançam ideias que mais tarde se tornam agendas de pesquisa. Assim, o primeiro estágio do ciclo de inovação tecnológica pode ser entendido como um momento de projeção imaginativa, em que o desejo coletivo por novas capacidades é simbolicamente formulado.

Para ilustrar esse ponto, podemos citar filmes de ficção científica que retratam inteligências artificiais capazes de interagir com alunos em ambiente educacional, como professores holográficos ou assistentes virtuais personalizados. Ainda que tais interações, em seu nível mais sofisticado, não sejam plenamente alcançadas pela tecnologia atual, o desafio foi lançado. E como é típico da ciência, há sempre quem aceite o chamado.

.webp)

Esse movimento nos conduz ao segundo estágio: a pesquisa acadêmica. É nesse momento que cientistas e centros de estudo passam a se debruçar sobre os desafios sugeridos pelo imaginário popular. A pesquisa, nesse contexto, tem caráter tanto responsivo quanto propositivo. Ouve as demandas da sociedade, mas também antecipa soluções e explora caminhos inéditos.

Muitas ideias inicialmente exploradas em nível conceitual permanecem por décadas em gestação, como foi o caso da própria inteligência artificial, um campo cujo surgimento remonta à década de 1950, mas que só ganhou viabilidade prática com o avanço do poder computacional e da infraestrutura digital global.

A pesquisa acadêmica, nesse segundo estágio, desempenha um papel essencial. Atenta aos anseios da sociedade, ela atua de forma responsiva, mas também propositiva. Ao mesmo tempo em que escuta as demandas do mundo real, ela formula hipóteses, estrutura modelos conceituais e desenvolve teorias que, em muitos casos, permanecerão no campo das ideias por longos períodos.

A história da Inteligência Artificial é um exemplo emblemático dessa dinâmica. Embora seu conceito remonte à década de 1950, com as primeiras investigações formais onde surgiram as primeiras construções de sistemas especialistas que tinham pouca viabilidade prática, a tecnologia permaneceu por décadas como uma promessa, em grande parte devido à limitação do poder computacional disponível.

Somente nas últimas duas décadas, e especialmente nos últimos cinco anos, o avanço da capacidade de processamento, aliado à expansão global da internet, à ubiquidade de sensores e à formação de bases massivas de dados, criou o cenário necessário para que a IA se tornasse funcional e útil em larga escala.

Vale destacar que a existência de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados é condição sine qua non para o funcionamento de modelos de IA baseados em aprendizado de máquina e redes neurais. Em outras palavras: sem dados, não há inteligência artificial viável.

A partir do estágio da pesquisa, passamos a um terceiro momento crucial: o da experimentação. Trata-se de uma fase intermediária, em que as tecnologias emergentes ainda não alcançaram plena maturidade de mercado, mas já estão disponíveis para testes em ambientes restritos ou públicos. Esse estágio é essencial para validar hipóteses, explorar possibilidades de aplicação e refinar funcionalidades antes da consolidação como ferramenta de uso cotidiano.

Muitas dessas experimentações assumem formas aparentemente banais, mas cumprem papel importante no ciclo de maturação tecnológica. Um exemplo interessante é o dos primeiros aplicativos lançados para o iPhone. Alguns deles simulavam, por exemplo, uma vela virtual que podia ser “apagada” ao soprar no microfone do aparelho, algo sem aplicação prática direta, mas que permitia testar recursos como sensores de áudio, interações sensíveis ao contexto e interfaces de toque.

Esses exemplos ilustram o que podemos chamar de “brinquedos tecnológicos”: ferramentas com baixa ou nenhuma aplicabilidade imediata, mas que funcionam como laboratórios interativos. São os blocos de montar que, nas mãos de usuários curiosos, geram aprendizados fundamentais para a construção das estruturas mais sólidas e funcionais que virão em seguida. Essa fase permite que tanto desenvolvedores quanto usuários compreendam melhor o potencial e as limitações das novas tecnologias.

Essa fase de experimentação é, portanto, característica comum a toda tecnologia emergente. Quando o ChatGPT foi lançado, por exemplo, a maioria das interações iniciais realizadas pelos usuários não possuía objetivos estruturados ou finalidades claras. As perguntas dirigidas ao sistema giravam em torno da curiosidade e da exploração: testavam-se os limites da ferramenta, sua capacidade de linguagem, seus erros e acertos. Era um processo coletivo de descoberta.

Esse tipo de interação, embora útil em um primeiro momento, pode se tornar improdutivo se mantido por tempo excessivo. Costumo me referir a essa situação como um caso de “ofuscamento tecnológico”: quando a novidade encanta a ponto de desviar o foco da geração de valor. Em outras palavras, se permanecermos indefinidamente na fase da experimentação lúdica, corremos o risco de não avançarmos para aplicações concretas que, de fato, tragam retorno, seja em termos de produtividade, inovação ou impacto social.

O reconhecimento desse limite é fundamental. Há um momento em que é necessário redirecionar esforços: deixar a exploração e convergir para a aplicação. A partir daí, entramos na quarta etapa do ciclo de amadurecimento tecnológico, a transformação da inovação em ferramenta.

É exatamente nesse ponto que muitas soluções baseadas em Inteligência Artificial já se encontram atualmente. Embora algumas funcionalidades ainda estejam em fase experimental, já existem inúmeros exemplos consolidados de uso prático. A IA passou a ser incorporada em fluxos de trabalho, sistemas de apoio à decisão, geração de conteúdo, tradução automática, análise de dados, entre outros.

Tomemos como exemplo a criação de imagens por meio de IA generativa. Ao utilizar o ChatGPT ou outras plataformas semelhantes para gerar uma ilustração e inseri-la diretamente em uma apresentação no PowerPoint, já estamos utilizando a IA como uma ferramenta de produtividade.

Antes, esse processo exigiria tempo, acesso a bancos de imagens ou contratação de fotógrafos e designers. Hoje, a imagem é gerada sob demanda, em segundos. Embora ainda existam limitações estéticas e criativas e o olhar humano continue insubstituível em muitas situações, a funcionalidade é suficiente para grande parte dos usos cotidianos.

Conforme a utilidade se consolida, o uso da tecnologia torna-se natural. Ela passa a ser percebida não mais como um recurso externo, mas como uma extensão das capacidades do próprio profissional. Assim como um designer gráfico dificilmente abrirá mão de softwares de edição de imagem, ou um profissional de tecnologia se vê dependente do seu computador, as ferramentas baseadas em IA já começam a ocupar esse espaço de instrumentos fundamentais de trabalho, integrados à prática cotidiana e indispensáveis para o desempenho de determinadas funções.

Como profissional da área de tecnologia, posso afirmar que minha atuação é, em grande medida, indissociável do uso de ferramentas tecnológicas. Sem um computador e sem acesso à energia elétrica, minha capacidade de trabalho é drasticamente reduzida ou, em muitos contextos, completamente inviabilizada. O computador, nesse sentido, torna-se mais do que um recurso externo: ele se configura como uma verdadeira extensão do meu corpo. Da mesma forma, para um artesão, os instrumentos que utiliza na confecção de móveis ou na construção de instrumentos musicais são extensões do seu gesto, da sua técnica e da sua expressão.

Quando uma tecnologia atinge esse grau de assimilação, ela deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade funcional. A energia elétrica, a conectividade por meio de redes móveis (como o 3G, o 5G) e a própria presença constante do smartphone no bolso são exemplos claros de tecnologias que, uma vez incorporadas ao cotidiano, tornam-se praticamente impossíveis de serem abandonadas. A reversão desse processo, em contextos profissionais ou pessoais, é extremamente improvável.

Esse ciclo de assimilação pode ser observado ao longo de diversas ondas tecnológicas que marcaram as últimas décadas. Em cada uma delas, percebemos a mesma trajetória: da novidade à familiaridade, da curiosidade à indispensabilidade. Por isso, ao refletirmos sobre inovação, é essencial compreender não apenas o surgimento de uma nova tecnologia, mas também em que estágio ela se encontra nesse ciclo de adoção e integração.

Um ponto extremamente relevante a ser considerado na análise de uma nova tecnologia e que pode ser particularmente útil para contextualizar o debate sobre a Inteligência Artificial envolve três dimensões fundamentais: os objetivos, a aderência e a viabilidade da tecnologia. Compreender essas dimensões nos ajuda a estruturar melhor a leitura dos movimentos tecnológicos e a tomar decisões mais informadas sobre sua adoção e aplicação.

O primeiro aspecto diz respeito ao objetivo da tecnologia:

Uma nova tecnologia pode surgir para oferecer algo completamente inédito, ampliando as fronteiras do que era possível até então. Alternativamente, ela pode ter como propósito aprimorar uma solução existente tornando um processo mais rápido, mais eficiente, mais preciso ou mais acessível. Em outros casos, seu objetivo pode ser simplesmente automatizar uma atividade, eliminando a necessidade de intervenção humana contínua.

Embora essas categorias não esgotem todas as possibilidades – afinal, há inovações motivadas por fatores sociais, ambientais ou culturais –, elas servem como um ponto de partida útil para estruturar uma linha de pensamento analítico. A clareza quanto ao propósito da tecnologia é essencial para avaliar seu potencial de impacto.

O segundo ponto a ser analisado é a aderência ao público-alvo. Uma inovação só se torna eficaz se for compreendida, aceita e utilizada pelas pessoas para as quais se destina. Nesse sentido, é fundamental avaliar o grau de familiaridade do público com a proposta tecnológica:

Caso a tecnologia exija um nível elevado de explicação ou formação prévia, isso pode se configurar como uma barreira importante à sua adoção.

A computação quântica é um bom exemplo ilustrativo. Apesar de seu imenso potencial disruptivo, trata-se de uma tecnologia cujo funcionamento é compreendido por um número muito restrito de especialistas, inclusive entre profissionais da própria área de tecnologia da informação. Recentemente, a China anunciou avanços significativos na quebra de algoritmos de criptografia tradicionais (como o RSA) por meio de computadores quânticos, o que representa um desafio inédito para a segurança da informação. Em resposta, novas abordagens estão sendo desenvolvidas no campo da criptografia quântica, com o objetivo de manter a integridade dos dados mesmo diante da crescente capacidade de processamento dos sistemas quânticos.

No entanto, para que uma tecnologia como esse alcance aplicações práticas e escaláveis, é necessário superar diversos obstáculos, incluindo a complexidade de uso, os custos associados e o entendimento por parte dos usuários e das organizações. Assim, o simples avanço técnico não garante, por si só, a consolidação de uma inovação.

Diante de tecnologias emergentes como a computação quântica, é natural que surjam desafios significativos. Entretanto, esses desafios não devem ser vistos como obstáculos intransponíveis, mas sim como parte inerente do processo evolutivo da ciência e da inovação. A complexidade e os altos custos iniciais são etapas previsíveis no ciclo de maturação tecnológica, que deve ser enfrentado com pragmatismo e visão estratégica.

Um dos principais fatores que influenciam a adoção de novas tecnologias é a facilidade de uso. No caso da computação quântica, esse critério representa, atualmente, uma barreira substancial. Trata-se de uma tecnologia de altíssima complexidade, que ainda está longe de ser incorporada em produtos de uso comercial massivo.

O domínio da computação quântica exige conhecimento técnico profundo, além de infraestrutura sofisticada, o que restringe seu uso a centros de pesquisa, governos e grandes corporações com capacidade de investimento expressiva.

Ainda assim, o potencial de geração de valor da computação quântica é extraordinário. Aplicações nessa área podem viabilizar cálculos e simulações que, sob os paradigmas computacionais tradicionais, seriam simplesmente inviáveis. Isso inclui, por exemplo, a modelagem de reações químicas complexas, a otimização de sistemas logísticos em larga escala e a quebra de algoritmos criptográficos, com implicações diretas na segurança da informação.

Esse último ponto é particularmente relevante. A capacidade de computadores quânticos de romper algoritmos de criptografia amplamente utilizados (como o RSA) representa uma ameaça concreta à infraestrutura de segurança digital. Em resposta, pesquisadores vêm desenvolvendo novos modelos de criptografia quântica, com o objetivo de proteger os dados mesmo diante de uma nova geração de ameaças. No entanto, esse esforço demanda tempo, investimento e conhecimento altamente especializado, o que reforça a ideia de que a computação quântica, apesar de promissora, ainda se encontra distante da acessibilidade ampla.

Nesse contexto, surge o terceiro critério fundamental: a viabilidade tanto em termos de acesso quanto de sustentabilidade econômica. A pergunta central é: empresas e indivíduos têm condições reais de acessar essa tecnologia?

No caso da computação quântica, a resposta, por ora, tende a ser negativa. Trata-se de uma tecnologia cujo acesso é limitado a poucos atores globais. Não é possível simplesmente “comprar um computador quântico na esquina”. A barreira de entrada é alta, o que restringe sua difusão no curto prazo.

A isso se soma a viabilidade financeira: os custos envolvidos na implementação e manutenção dessa tecnologia são extremamente elevados. Mesmo que seja tecnicamente possível integrá-la a determinados processos, é preciso avaliar se essa integração é economicamente justificável. O investimento realizado poderá ser recuperado? Existe mercado para os produtos ou serviços viabilizados por essa tecnologia? Essas são questões centrais na análise de adoção.

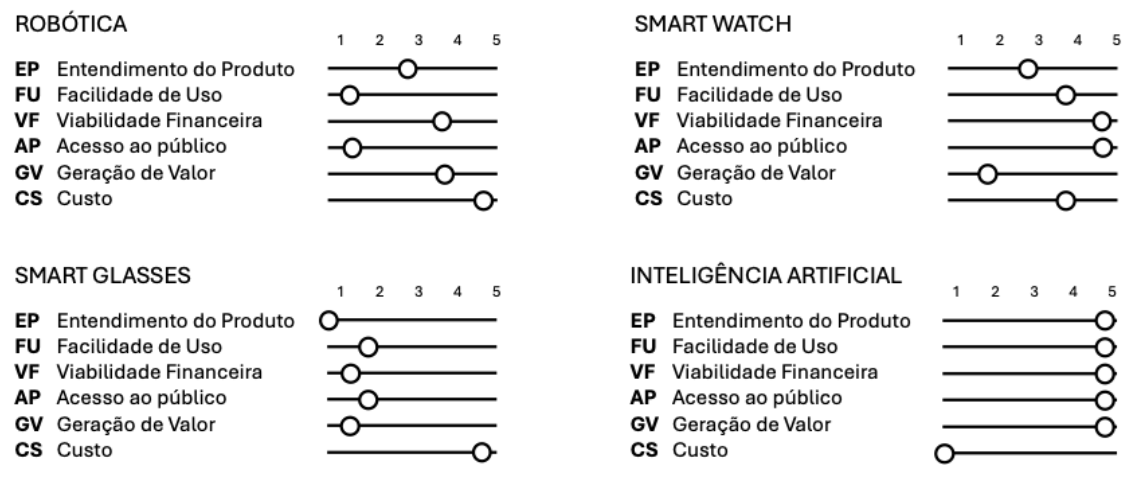

Com o objetivo de ilustrar a avaliação de diferentes tecnologias sob esses critérios entendimento do produto, facilidade de uso, viabilidade financeira, acesso ao público, geração de valor e custo desenvolvi um comparativo entre quatro categorias tecnológicas: robótica, smartwatches, smartglasses e inteligência artificial. Essa análise busca demonstrar, por meio de uma representação gráfica (barras de avaliação por critério), como essas tecnologias se posicionam nos diferentes estágios de maturidade e adoção.

Ao analisarmos, por exemplo, a robótica, percebemos uma distribuição assimétrica entre os critérios. O entendimento do produto ainda é restrito; muitas pessoas desconhecem aplicações práticas ou confundem robôs industriais com robôs humanoides.

A facilidade de uso é outro fator limitante: os sistemas robóticos, especialmente os utilizados em ambientes industriais, exigem operação por profissionais altamente qualificados. Um erro de programação ou de calibração pode comprometer toda uma linha de produção. Por outro lado, a viabilidade financeira torna-se justificável quando os robôs são aplicados a processos escaláveis e altamente repetitivos, nos quais os ganhos de produtividade superam os custos de aquisição e manutenção. Apesar disso, o acesso ao público final ainda é limitado.

A robótica continua concentrada em ambientes industriais, e sua presença no cotidiano do consumidor médio ainda é incipiente. Não vemos, por exemplo, robôs sendo comercializados em farmácias ou usados em residências com frequência. Ainda que seu potencial de geração de valor seja alto, a disseminação ampla da robótica depende da superação de barreiras de entendimento, custo e infraestrutura.

No caso de tecnologias como os smartwatches, observamos uma situação intermediária. O entendimento do produto é relativamente difundido entre o público, e a facilidade de uso é razoável. Ainda assim, o custo para o consumidor final continua elevado, o que limita a adoção em larga escala. A relação entre compreensão do produto, valor percebido e acessibilidade financeira revela, nesse caso, como pequenas barreiras acumuladas podem dificultar a penetração no mercado.

A situação dos smartglasses (óculos inteligentes) é ainda mais crítica. Trata-se de uma tecnologia que, embora avançada do ponto de vista técnico, enfrenta dificuldades consideráveis para se consolidar como produto de consumo.

Em primeiro lugar, há um déficit significativo no entendimento do público sobre sua utilidade prática. Em segundo, a facilidade de uso é reduzida a usabilidade ainda não está suficientemente refinada para garantir uma experiência fluida e intuitiva ao usuário médio.

Soma-se a isso o fato de que a viabilidade financeira segue limitada: o custo de produção ainda é elevado, e os modelos disponíveis não são encontrados com facilidade no varejo. Muitas vezes, é necessário encomendá-los ou importar sob demanda, o que torna o acesso ao público final extremamente restrito. Além disso, a geração de valor percebida ainda é baixa. Ou seja, apesar do potencial tecnológico dos smartglasses, eles ainda não oferecem benefícios claros e tangíveis que justifiquem sua adoção em larga escala. Combinando todos esses fatores entendimento limitado, baixa facilidade de uso, acesso restrito e alto custo, é compreensível porque essa tecnologia ainda não se popularizou.

Em contrapartida, a Inteligência Artificial (IA), em especial as soluções de IA generativa, segue uma trajetória radicalmente diferente. A assimilação pelo público tem sido ampla e acelerada. O entendimento do produto é alto: a proposta é simples e direta basta fazer uma pergunta, e a IA responde. A facilidade de uso é notável: com uma interface baseada em linguagem natural, qualquer usuário, mesmo sem conhecimentos técnicos, pode interagir com a ferramenta. Basta abrir um site, digitar ou falar uma pergunta, e obter respostas imediatas.

Do ponto de vista da viabilidade financeira, embora os investimentos para desenvolver e manter essas plataformas sejam elevados restritos, muitas vezes, a grandes empresas, os modelos de negócio adotados permitiram a ampla democratização do acesso. Muitos serviços estão disponíveis gratuitamente ou por valores acessíveis, o que explica a rápida expansão de seu uso.

A geração de valor também é expressiva. A IA passou a ser utilizada para tarefas como produção de conteúdo, apoio à decisão, criação de imagens, codificação, automação de processos e muito mais. Além disso, o custo de uso é relativamente baixo, especialmente quando comparado ao benefício gerado. A combinação de acesso fácil, alta utilidade e custo reduzido explica por que a IA generativa tem alcançado uma adoção tão massiva em um intervalo tão curto de tempo.

Em síntese, trata-se de uma tecnologia que, em vez de permanecer confinada ao estágio de experimentação como ainda ocorre com algumas outras inovações, avançou rapidamente para o status de ferramenta consolidada e amplamente utilizada.

Sua adoção vem, inclusive, deslocando hábitos profundamente enraizados. Um exemplo disso é a substituição gradual das consultas em motores de busca tradicionais por interações diretas com plataformas de IA. Ao invés de realizar múltiplas buscas e cruzar informações manualmente, o usuário pode simplesmente formular uma pergunta e receber uma resposta organizada, estruturada e personalizada.

Essa transformação no comportamento do usuário revela uma mudança de paradigma na forma como lidamos com a informação e com o conhecimento. A tecnologia, neste caso, não apenas cumpre sua promessa funcional ela redesenha a maneira como interagimos com o mundo digital.

A trajetória da Inteligência Artificial, especialmente em sua vertente generativa, oferece uma ilustração eloquente do ciclo completo de maturação tecnológica da ficção à consolidação como ferramenta essencial. Sua rápida aceitação e integração ao cotidiano demonstram que, quando uma tecnologia combina compreensão acessível, facilidade de uso, geração de valor tangível e custo compatível, sua adoção em massa deixa de ser uma hipótese e se torna uma realidade inevitável.

A IA não é uma promessa: ela já está moldando a forma como indivíduos produzem, aprendem, tomam decisões e interagem com sistemas complexos. Nesse cenário, compreender os diferentes estágios de maturidade tecnológica e os critérios que viabilizam sua disseminação é fundamental para organizações e profissionais que desejam se manter relevantes em um ambiente de transformações aceleradas.

Entretanto, a incorporação crítica e estratégica da IA e de qualquer nova tecnologia exige mais do que entusiasmo com o novo. Exige discernimento, governança, propósito.

O desafio que se impõe não é apenas o de adotar tecnologias emergentes, mas o de fazê-lo com consciência de seus impactos, limitações e potenciais. O futuro não será moldado pela disponibilidade de recursos tecnológicos, mas, sobretudo, pela qualidade das escolhas que fazemos ao usá-los.

Nesse sentido, cabe aos líderes, educadores, pesquisadores e profissionais de todas as áreas acompanhar a revolução digital em curso e participar ativamente de sua construção, assegurando que a tecnologia continue sendo, acima de tudo, um meio de ampliação da inteligência e da capacidade humana.

Maurício Pontuschka é Senior Partner e CTO da House of Brains. Também atua como membro do comitê executivo da BMI, Afferolab e Peoplecraft. Mestre em Engenharia Elétrica pelo Mackenzie, Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Pós-Doutorado pelo INPE. Possui especialização pela Harvard Business School. Foi Chefe de Departamento de Computação na PUC-SP. Atualmente é membro do grupo de pesquisa do ITA em robótica aplicada à área aeroespacial. Publicou artigos científicos em revistas internacionais como Journal of Physics e IntechOpen.

Publicação original em: Linkedin Afferolab

.webp)

Mais do que uma consultoria de treinamentos, atuamos como um ecossistema de aprendizagem, promovendo experiências de alto impacto, significativas, memoráveis e feitas para melhorar a vida de gente como a gente.

Fale com o nosso time

Pocket Learning | Linguagem não sexista

Confira o novo pocket learning da Afferolab e entenda um pouco mais sobre a importância de utilizarmos, cada vez mais, uma linguagem inclusiva e não sexista!

Pocket Learning | Segurança Psicológica

Para que haja inovação, aprendizado, autodesenvolvimento e inteligência coletiva dentro das organizações, é preciso promover ambientes corporativos psicologicamente seguros. Entenda mais sobre o conceito de Segurança Psicológica neste Pocket Learning.

Aprender é viver experiências. Entenda como a experiência estética ativa emoção, atenção e significado para gerar aprendizagem profunda e desenvolvimento de competências.

Empreender fora das capitais deixou de ser alternativa e virou estratégia: custos menores, menos concorrência e mercados em expansão fazem das microfranquias no interior uma oportunidade concreta de crescimento.

Fale com a gente!

Nosso Escritório:

Alameda Santos, 1827, 12º andar

Jardim Paulista, São Paulo – SP

CEP 01419-100